地方あるあるの「息子の年齢は関係ない」という誤解

コロナ前ですので、もう5年以上前の話ですが、ある県のお招きで「結婚支援・親セミナー」講演を行いました。 会場の前の方に50代後半くらいのご夫婦が座っていて、講演後の質疑応答でそのご夫婦の女性が挙手しました。

「実は先生の本を夫が読んで、これを読めと渡してきました。夫のすすめで今日、この講演にきたのです」 「息子は33歳会社員で、自宅住まいです。27歳くらいの時に彼女と別れたと聞きましたが、結婚なんてまだまだできるでしょう?と気にしていませんでした。でも、今日のお話を聞いたら、すでに息子は結婚相手探しが難しい年齢に差し掛かっていると知って大ショックです。夫が本を渡してきた意味、このセミナーに絶対に参加するべきと誘ってきた意味がよく分かりました」

講演後、スタッフの方から、「ご夫婦での参加が結構あったんですが、会場入りする時は女性の方だけニコニコしている感じでした。でも、会場から去る時は真逆で、男性の方がニコニコしていました。やっぱり、父親は息子の結婚年齢について密かに心配していて、母親はしていない、といったところなのでしょう。そういえば、結婚支援センターに『なぜ息子に若い人があてがえないのか!』と乗り込んでくるのもお母さまばかりでして・・・」

「息子は大丈夫」という確証バイアス

このコラムシリーズの読者の皆様は、これまでの1~3回のコラムでご理解いただいていることですが、令和時代の結婚というのは「男女の結婚年齢(統計的適齢期)には、年齢差がない」状態です(1回目コラム)。

つまり、若い人は若い人と、そうではない人はそうではない人と結ばれることが「普通」の時代です。

ですので、このコラムの読者の皆様であれば、例えば33歳の未婚の息子をもつお母さんが「まだうちの息子は33歳だから、20代の女性との結婚なんて難しくないでしょう?」などとは思わないでしょう。

また、男女ともに若い方ほど、両立(子どもができても仕事をやめずに夫婦2人で働き続ける)ライフデザインを最も「理想」(致し方なし、ではありません)としている時代です(3回目コラム)。ですので、自宅住まいの男女は「家政婦さんの様に世話してくれる母親がそばにいることが当たり前」になっていると、お相手から選ばれにくくなるリスクが一気に上がります(2回目コラム)。

しかし、なぜか「30歳過ぎても、うちの娘の結婚は大丈夫」とは思わないのに、「30歳過ぎても、うちの息子の結婚は大丈夫」と思う親御さん、特にお母さんが少なからずといった相談を受けることが少なくありません。

これを私は「息子は大丈夫・確証バイアス」と呼んでいます。

確証バイアス、とはアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の1つです。何をみても前提条件を承認するような解釈しかできなくなっている状態を指します。

実際にあった確証バイアスの事例としては、ある記者が、50歳時未婚率が大きく上がるデータ1つだけを根拠に、「ほら、世の中には、こんなに結婚したくない未婚者が沢山いる時代になった。結婚支援なんてモラハラだ」といった記事を書いたのです。この場合、記者は最初から「結婚したくない人が増えた」という前提条件を強くもっており、未婚率上昇グラフがこの持論を承認するデータにしか見えなくなってしまっていたのだと思います。

実際は、若者の結婚意欲は大きくは落ちていないという国の調査データがありますので、2つのデータからは、「結婚意欲はさほど落ちていないのに、こんなにも未婚者が増えた」という読み方ができます。

福井県の20代男性余りの実態

「息子は大丈夫・確証バイアス」に関して、特に知っておかねばならない福井県の実態がこれまでのコラムの内容以外にもあるので、ご紹介したいと思います。

福井県は毎年就職期に男性よりも女性の方が「転出超過」(転入数―転出数<0)し続けています。前回の国勢調査の結果を見ると、この積み重ねで、20代男性が20代女性に比べて全国平均以上に、男性余りの状態となっています。

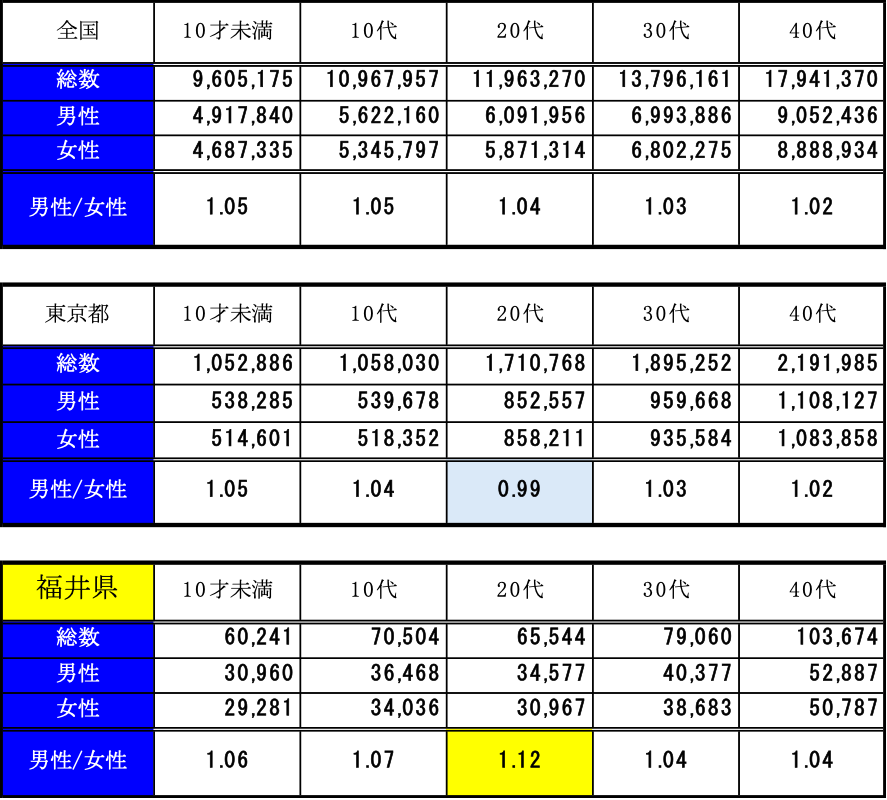

図表:2020年国勢調査結果 10才未満、10代、20代、30代人口男女比

(全国、東京都、福井県を比較)

まず基本的な人口の知識として、ヒトという生物は世界中どこの地域であっても、男児が女児よりも5%多く生まれます。これは男児の方が、乳児死亡率が高いために起こります。例えば医療後進国では、成人に至るまでに男児の方が多く減少し、20歳あたりで男女同数になるようになっています。5%男女差はヒトの生命の神秘、といえるかもしれません。

ところが、日本は医療先進国であるため、女児と男児の出生時の差が埋まらないまま成人していく様子が図表からわかります。全国、東京都ともに10歳未満は男児の方が5%多い状況です。ただ、福井県は男児が5%よりやや多く生まれている傾向があるようです。

とはいえ、全国平均で見ると、20代以降、男性人口が少しずつ同世代の女性人口に近づいていきます。女性よりも男性は20代の事故や自殺が多い傾向があるため全国平均で20代では4%の差になっています。

ところが福井県は20代男性が女性よりも12%も多い状態となっています。ちなみに福井県在住の日本人だけの人口数でも計算してみましたが、やはり変わらず12%男性が多い状態でした。

なぜこのように差が拡大していくのでしょうか。この理由は、就職期をメインに福井から20代前半女性が男性よりも多く減少することにあります。

「え!女性の方が多くいなくなるの?」

とびっくりする読者もいるのではないかと思いますが、福井県では毎年、男性より女性の方が多く県外に移動することによって純減していく状態が長く続いています。

福井県の転出超過(人口移動による人口減)

■コロナ前10年間(2010-2019年)社会減(転入数-転出数)

女性▲11267人 男性▲8652人(男性の1.30倍減少)

■コロナ後5年間(2020-2024年)社会減(転入数-転出数

女性▲6875人 男性▲5095人(男性の1.35倍減少)

上記のように、福井からは絶えず(就職期の20代前半女性を中心に)男性より女性が減少している状態です。この結果、20代男女で12%もの人口差が出てしまっているのです。男性の方が片道の移動数(転出数、転入数)は多いのですが、女性より沢山出て、沢山入ってくる一方で、女性は、男性ほどは出ていかないが、入ってこない(戻ってこない)、という状態にあります。

このようにして、そもそも生まれた時からある男性人口余りが、さらに拡大してしまっているのです。ここで、福井県からもそうですが、全国の就職期の若者を集める(若者から選ばれる)東京都の状況を図表で見てみましょう。

「そんなに男性より女性の方が東京都に増え続けているなら、きっと東京都は若い女性余りになるだろうから、東京から結婚したい女性を呼べば、すぐに地元に戻ってきそう」という考えを聞くことがありますが、統計的に見ると誤解です。

東京都は日本の1割以上の人口を占めており、しかも日本一若い人口構造にあります。そこから生まれてくる赤ちゃんの数、そして5%という男児余りの数は、とても大きな数になります。ですので、地方から男性より女性が多く東京都に移動し続けているといっても、男女が丁度同数になる程度に収まっています(上表の東京の20代男女比=男性99:女性100)。

福井県の30代以降において、一見、男女比が改善しているようにみえるのは、30代女性が戻って来てくれているから改善した、という話ではありません。東京一極集中で東京都において継続的に女性の方が増加するようになったのが2009年、つまり16年前からで、女性活躍推進法の施行(2016年、9年前)以降、さらに東京都の社会増の女性数>男性数の角度が強まっていることを考えれば、30代はその影響が比較的まだ小さかっただけで、今後は福井県の男女比の悪化が、さらに進行するかもしれません。

高齢化による「息子は大丈夫」バイアス解消の壁の厚さ

これまでお伝えしてきたエビデンス(証拠)からは、福井県で「息子だから大丈夫」といえる状態にはない、むしろ親御さんからすれば「息子だから心配」という状況ということがおわかりいただけたでしょう。

しかし未だに、男性の方が女性を選べるという考えで相談所や結婚支援センターを訪れる方が地方で絶えない状態です。なぜでしょうか。

これは第二次世界大戦後にしばらく続いた「人口構造の歪みとそれがもたらす婚活異常事態」の記憶が強く影響していると思われます。

第二次世界大戦終戦(1945年)後から25年の1970年の日本の人口構造をみると、30代までの人口が7割、40代以上の人口が3割という、今の日本から見ると羨ましいような若々しい人口構造にありました。

しかし、これには悲しい理由があります。

1970年の当時、45歳以上の男女は全員、成人で第2次世界大戦を経験している人々で、多くの男性が戦地へと赴いています。沖縄戦や空襲はあったものの本土戦がなかったため、女性人口への影響は男性ほど大きくなく、男性人口の「戦争による人口の欠損」が生じていたのです。今の60代以上の方は、そういった戦争中、もしくは戦後あまりたたずに成婚した男女を親として、その背中を見て育った方が多いため、「男性が選べる」「男性が女・子どもを守るべき」「女性は外で活躍する男性を内でたてるべき」といったバイアスを引き継いでいる可能性が高い世代です。

若者の流出で高齢化率が高まる福井県では、「息子は大丈夫」との社会機運がますます、福井県の若い男性の婚活時期を遅らせ婚難な立場へと追い込みます。

息子さんを持つ親御さんには、「結婚に最も有利な条件は、若い男性であること」「婚活モラハラに気をつけること」を胸に刻んでいただきたいと思います。

お話いただいた先生はこちら

ニッセイ基礎研究所

天野 馨南子氏

あまの・かなこ

ニッセイ基礎研究所生活研究部人口動態シニアリサーチャー。

専門は少子化対策や東京一極集中、女性活躍推進など。

エビデンスに基づく分析や提言に取り組み、政府や地方自治体、経済団体の人口問題関連委員を多数務める。著書に「まちがいだらけの少子化対策」((一社)金融財政事情研究会)など。