増加し続ける年上妻婚

このコラムのタイトルだけで衝撃を受けている親御さんもおられるのではないでしょうか?

ある県の結婚支援のための自治体勉強会で「夫婦の年齢差で一番多いのは、何歳だと思いますか?」という質問をしてみたところ、「夫2歳年上」「夫1歳年上」で沢山の挙手がありました。一方、妻が年上という選択肢には全く手があがりませんでした。

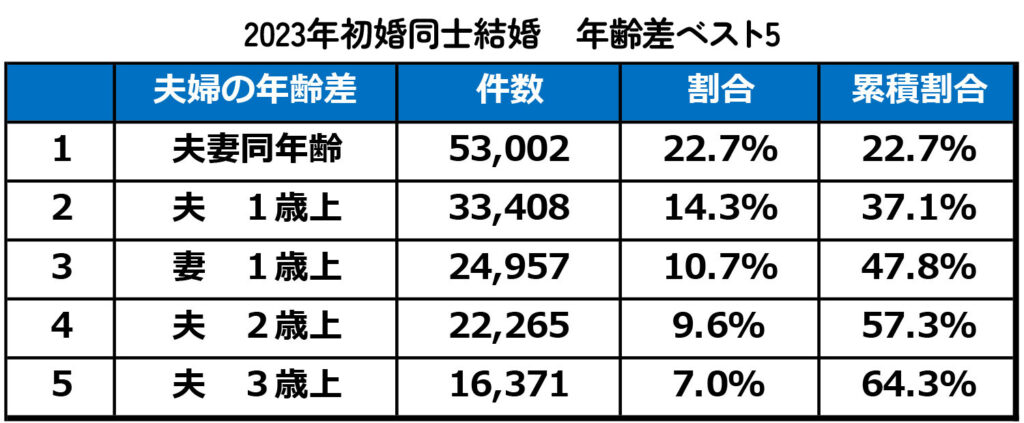

しかし、実態は以下のようになっています。

2023年に婚姻届を提出し、結婚生活を開始した初婚同士の夫婦の年齢差を国が集計した結果からは、最も多いのは「同年齢婚」で、5組に1組以上となっています。そして次に多いのは、夫が1歳上の結婚です。しかし、読者の皆さんが最も驚くのは、3位の「妻が1歳上」ではないでしょうか。

中高年が「普通」と勘違いしやすい、夫が2~3歳上の結婚よりも、実は妻1歳上の結婚の方が多いのです。

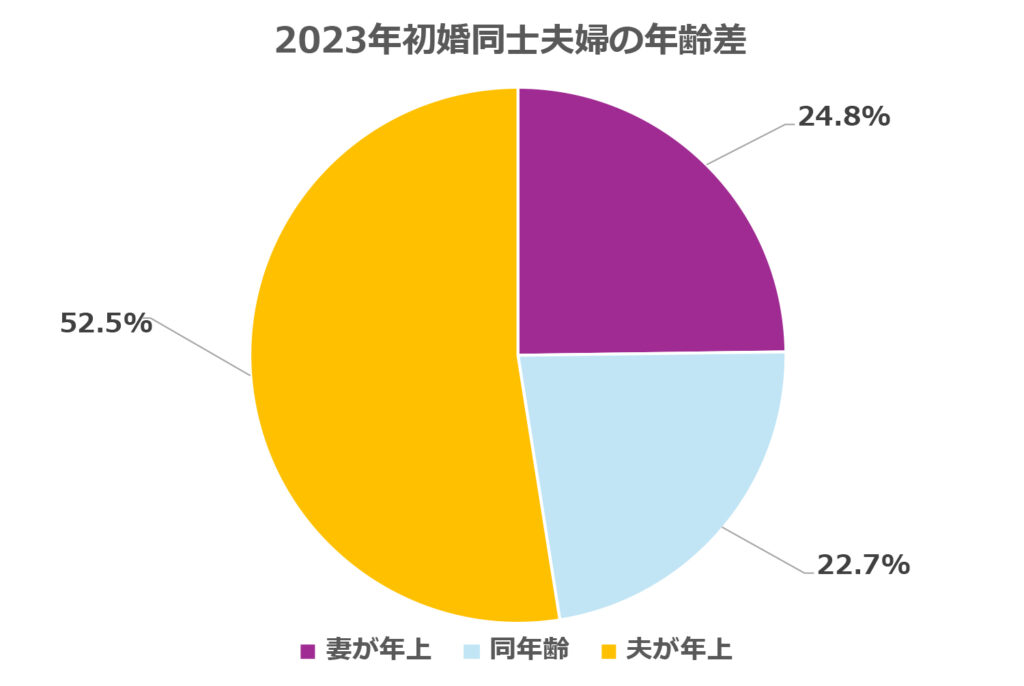

また、妻が年上の結婚は2023年では全体の24.8%に達しており、約4組に1組が年上妻婚となっています(下図)。

年上妻婚割合については世代間で差があり、2023年に初婚同士婚をした29歳までの若い男性で見ると、31%が年上妻と平均よりかなり多くなっています。令和時代の若い男性にとっては妻の年齢の上下はあまり気にならなくなってきているといえます。

なぜ若い世代は年上妻を気にしないのか

その背景には、第一に男女の学歴格差の解消があります。

現在の20代男女には4年制大学進学率でみて、ほぼ差がありません。しかし40代の男女となると話は別です。男性は半数弱が4年制大学に進学していますが、女性は3人に1人といった状況です。ですので、男女の学歴をイーブンに捉える20代男女とは異なり、40代男性は「僕の方が学もあるし、養ってあげられるよ?」と考えてしまいがちです。また、40代女性は「男性が主に稼いで女性を養うのは当たり前」となる方が多いのも仕方ない程度の男女の学歴差があります。しかし、20代男女は「4年制大卒の男女なんて互いに普通(6割)でしょ。珍しくもない」といったところです。ですから女性にしてみれば、「どうして『男性が女性を選んであげる』上から目線なの?」という考え方につながります。

実際、ある自治体結婚支援センターでは、中年男性が「僕より若くて、僕より低学歴な女性がいい」という希望を当たり前のように出してくるそうですが、「そんな女性は登録していない」となってしまい、センター支援員さんが困ってしまうという声も上がっています。「養ってあげる」という中年男性の姿勢は、男女の学歴がほぼ同じになっている令和時代の20代女性には忌避される傾向にあることも知っておいていただきたいと思います。

第二には、労働に関する法制度の変化があります。1992年に育児休業法(今の育児介護休業法)が施行され、女性労働者が出産育児しながら雇用され続けるための権利が認められる社会となりました。筆者は1995年に入社した今の若い世代の親世代ですが、当時は大企業であっても女性の会社員の先輩で、産休後に働き続けている方は稀有の存在でした。

しかし、今の20代女性は「結婚したらやめる(寿退社)」はもとより、出産でやめるなどという発想は、母親世代と違って多数派ではありません。また、今の20代男性は女性以上に「出産育児で女性が仕事をやめる」ことを嫌います。自らと同じような学歴を持ち、大学でともに学び遊んだ女性たちを「男だから養わなければならない」という考えに抵抗感があるのは、自然の流れと言えるでしょう。また若い男女ほど、多様性教育の影響を強く受けている世代でもあります。

激変した家族価値観を知る

一体どれくらい、親子間で家族価値観が変容したのでしょうか。国のデータで確認してみましょう。

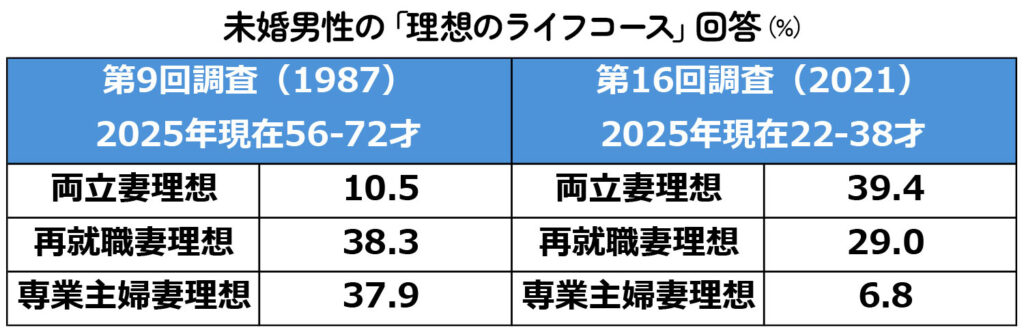

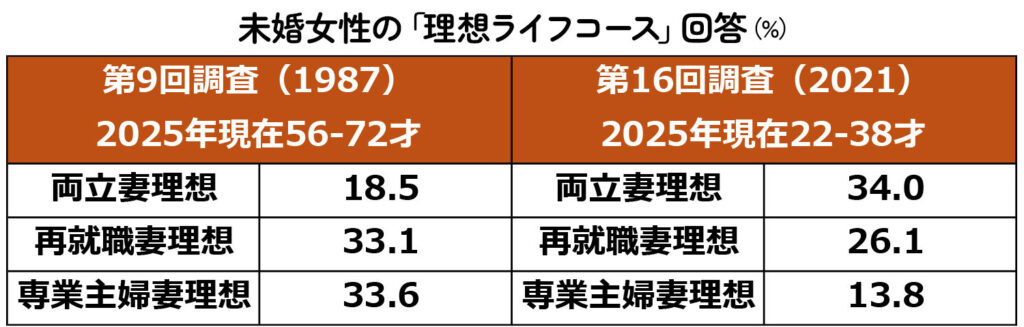

親世代(50代以上)と子世代(20〜30代)の理想のライフデザインの変化

※割合の低いDINKS(子なし共働き世帯)、非婚就業コースは省略

表の左側が現在50代後半以上の親世代や祖父母世代が18歳から34歳だった頃の回答、左側が現在22歳から38歳の子世代の「理想のライフコース」の回答です。男女ともに親子間で理想のライフコースが大きく異なることがわかると思います。

上の表の「両立妻」というのは、出産後も仕事をやめることなく続ける妻を指します。「再就職妻」は、子育て期にいったん仕事をやめ、その後復帰するという、一般的には「パート妻」のイメージに近いライフコースです。

実は女性よりも男性の方が親子間でより大きな理想の変化が起きています。若い男性は4割が両立妻を理想としており、父親世代では1割程度の支持だった妻の姿が今では一番人気の妻の姿です。女性も両立妻を希望している方が3人に1人以上で、母親世代の5人に1人未満とは大きな理想の差が出ています。

このような価値観の差の発生状況を考えると、次のような親から子への結婚に関する価値観の押し付けは、モラルハラスメントであるということです。

【一例】

- 男なんだからしっかり仕事して稼いで家族を養うようになれ。結婚はそれからだ!

- もっと収入の多い年上の男性と結婚した方が幸せになれるのに

- 妻の方が稼げるなんて(年上なんて)、恥ずかしい

- 女性はいいけれど男性の収入があがれば、きっと結婚が増えるはずだし子どもももっと産むはず

「価値観婚」の時代へ

今回は様々なデータを沢山ご紹介しましたが、夫婦の年齢差が近いほど、学歴、教育内容、労働法環境など価値観背景にある社会状況が近く、理想の家族価値観が近くなるため、相手が同年齢に近づくほど意気投合しやすいのも無理はない、とご理解いただけたのではないでしょうか。

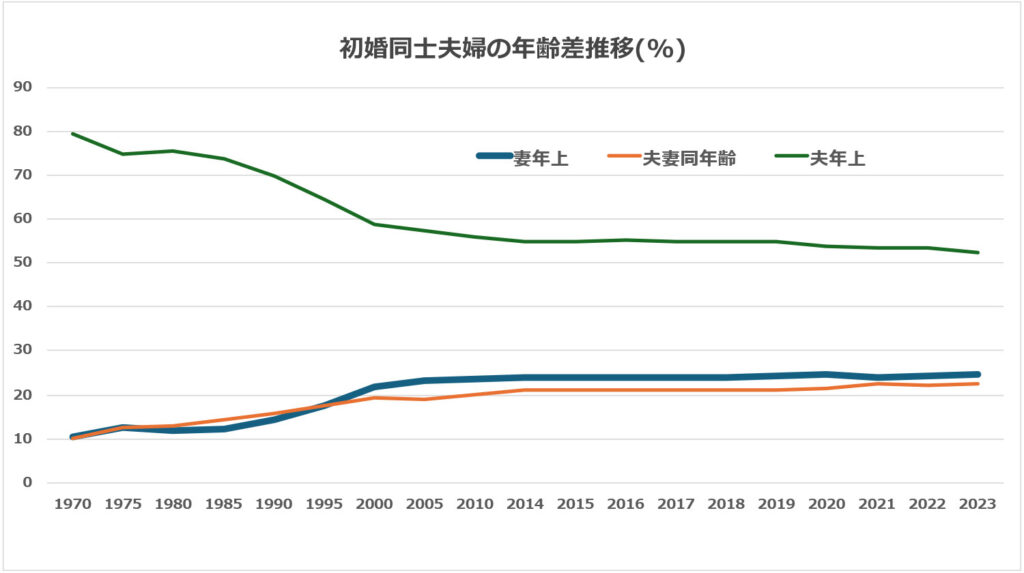

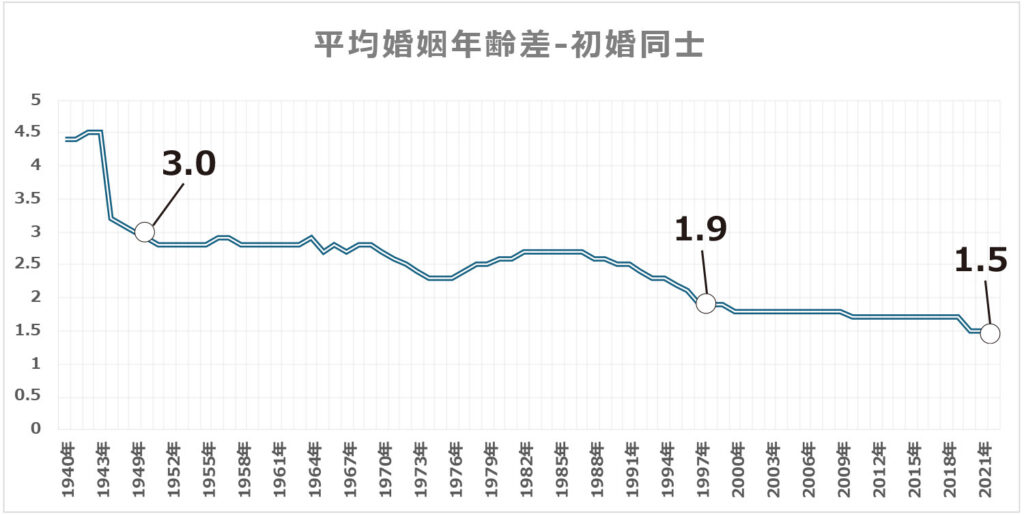

ここでタイトルに戻りますが、現在、初婚同士夫婦の平均年齢差は1.5歳で推移しています。

夫婦の年齢差が平均3歳差くらいはあるだろうと思っている方がいまだに少なくないのですが、グラフを見ると1949年(第2次世界大戦終了後5年)が3.0歳で、それ以降は3歳を切っています。そして1997年には1.9歳となって2歳を切り、以降、年齢差は縮小するばかりです。1997年というと今(2025年)からもう28年前になります。

37歳の男性と婚活で出会って交際していた30歳の女性から、(経済的には彼の方がはるかに稼いでいるのですが)「全く好きになれませんでした。一緒にいても癒されず、気を遣うし、どこがいいのかわからなくなってお別れしました」というご報告を最近頂いたのですが、中年男性が思う以上に、お金より価値観の近さが、若い女性の相手選びの判断基準になっています。

令和時代の結婚は「価値観婚」の時代であることをデータは示唆しています。

同年齢婚が23%、夫婦どちらかが1歳上(1歳差婚)までで48%、2歳差婚までで62%、3歳差までで73%となります。「普通の結婚」というものがあるとすれば、統計的には3歳差までの結婚となります。

ネット検索のレコメンドエンジンが次々とお勧めしてくる統計的には稀有な年の差婚情報に踊らされることなく、夫婦(家族)の価値観が合う2人こそが結婚希望を叶えられる価値観婚時代であるということを、親御さんにもしっかり知っていただきたいと思います。

お話いただいた先生はこちら

ニッセイ基礎研究所

天野 馨南子氏

あまの・かなこ

ニッセイ基礎研究所生活研究部人口動態シニアリサーチャー。

専門は少子化対策や東京一極集中、女性活躍推進など。

エビデンスに基づく分析や提言に取り組み、政府や地方自治体、経済団体の人口問題関連委員を多数務める。著書に「まちがいだらけの少子化対策」((一社)金融財政事情研究会)など。