婚活モラハラはだめ、絶対

数年前のことですが、首都圏のあるカップルからこんなお話を伺いました。

2人はマッチングアプリで出会い、交際をへて、結婚に至ったアラサー(30歳前後)カップルです。男性は医師で、女性は会社員です。最初から「結婚のための出会いを求めてのアプリ登録」といった、とてもはっきりした目的をもっている2人だったため、交際期間は1年程度での成婚でした。両家の家族も大変喜んで、格式あるホテルで盛大な結婚式をやりましょう、という話になり、有名なホテルで式の打ち合わせが行われました。

式の司会進行は、ホテル側が指定した中年女性だったそうです。2人のなれそめがマッチングアプリと聞くと、その司会女性はすぐさま、「親族にいろいろ思う方もいますし、友人の紹介の合コンでの出会いということにしましょう!」と、2人になれそめエピソードの変更を伝えてきたそうです。びっくりした2人は、どうしてなのかと困惑しましたが、「結婚式には地方から高齢のご親戚もいらっしゃいますので、そんな出会い方はいかがなものか?と、よく思わない方もいますから」と、かたくなに押し切られたそうです。

そもそも2人のなれそめを聞いた際に、その女性自身が意外な顔をしたことから、まるで「こんな格式あるホテルで結婚する2人なのにアプリ婚?!」といったネガティブな驚きを感じとったそうで、2人やその両親は嫌な思いをしたそうです。

しかし、統計的にみると、今の若者はデジタルジェネレーションといわれるだけあって、ITを介したアプリでの出会いが「結婚相手に巡り合う手段として普通」となっています。びっくりする読者も多いと思いますが、実態を国のデータで見てみましょう。

アプリ婚が全体の3割でトップ!

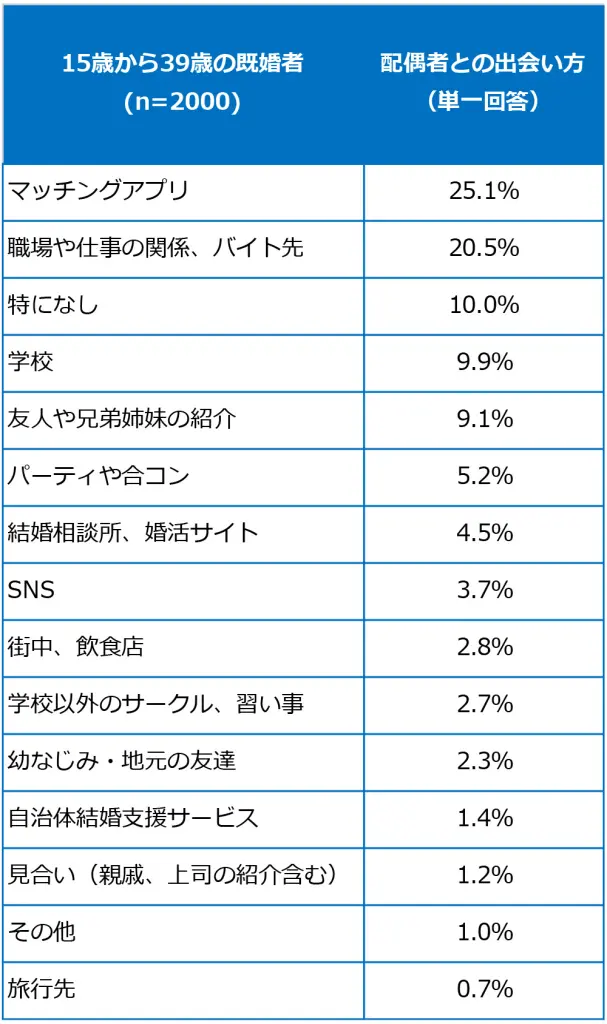

2024年にこども家庭庁が実施した「令和6年度 若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」(ウェブアンケート調査、15~39歳の全国の男女が対象)では、既婚男女が結婚相手に「出会った場所」を知ることができます。

図表1:若い世代の配偶者と出会った場所(調整前・政府公表通り)

図表1は、国の公開資料通りに作成したものです。配偶者との出会い方の1位は「マッチングアプリ」で、しかも4人に1人という状況です。

ただ、この公開資料では「特になし」が3位(10.0%)に来ており、配偶者と出会った場所が「特になし」はあり得ない回答です。「その他」という項目があるにも関わらず「特になし」という回答ですので、該当する選択肢がなかったわけではなく、回答者が質問や選択肢をしっかり読んでいないか、勘違いしたか、適当に選択したと考えられます。ですので、無効回答ともいえるでしょう。そこで、回答者数2,000人から全体の10.0%である「特になし」回答者200人を除いた1,800人で計算しなおした調整後の結果は、以下の通りとなりました。

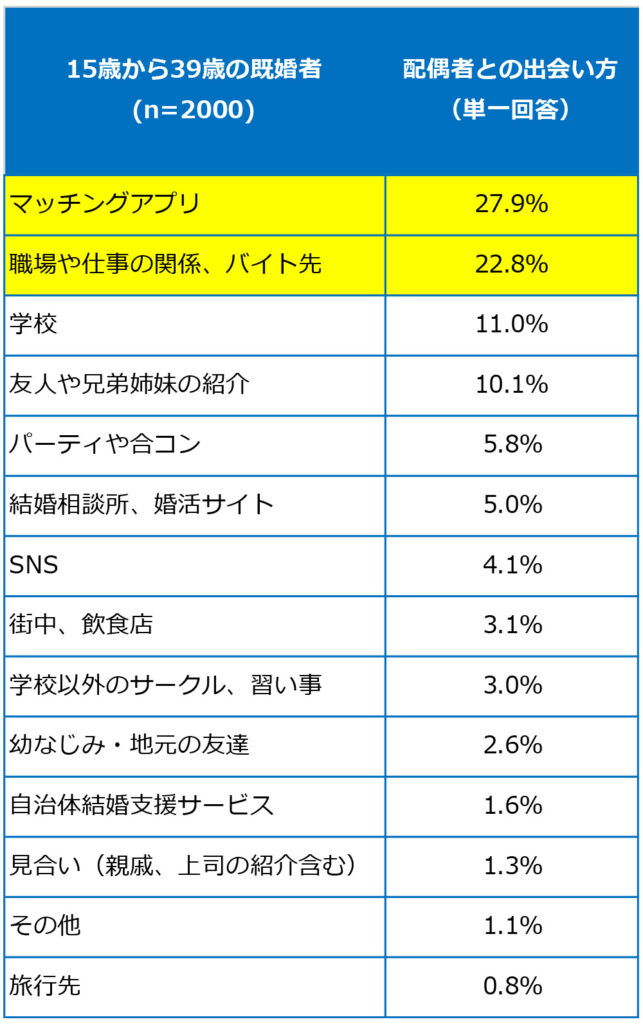

図表2:若い世代の配偶者と出会った場所(調整後・無効と思われる回答除き)

※小数点以下算出方法と表示の問題から、精密な算出とはならないため、再計算後の合計は100.1%となっている。もともとの公開資料の図表1の割合表示合計が101%となっている。

図表2では、1位がマッチングアプリ27.9%、2位が職場や仕事関係22.8%でこの2つが、結婚相手との圧倒的な「出会いの場所」となっています。そして、この結果からわかることは、学校での出会い(11.0%)や友人・きょうだいの紹介(10.1%)よりも2倍以上、アプリでの出会いが多いという実態です。マッチングアプリや職場が令和時代の若者の結婚に非常に貢献している、または、結婚相手との出会いに多用されていることが浮き彫りとなっています。

学校での出会いを補う役目

国の「令和6年度 若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」では、未婚者にも現在の交際相手と出会った場所をたずねています。既婚者については「夫・妻との出会い」、未婚者については「今の彼氏彼女との出会い」を知ることができるのですが、両者には大きな差があります。

最も大きな差が出たのは「学校」で、未婚者の場合は26.4%、既婚者については9.9%と、なんと17ポイントもの大差となりました。つまり学校での出会いは、彼氏彼女を得るには確率の良い出会い方ではあるけれども、結婚相手を得る場所としては今一つ、という結果です。一方、マッチングアプリは、未婚者(彼氏彼女との出会い)については17.6%、既婚者(配偶者との出会い)については25.1%で、ほかの出会いに比べても、最も結婚相手との出会いの場所としての割合が上昇する傾向が明確にでた結果となっています。

この背景には、就職時に発生している東京一極集中に代表される「若者の就職期地元離れ」が影響しています。現在50歳~60歳(1983~93年大学進学)の親世代は、4年制大学進学率が、男性36.1~36.6%、女性12.2~19.0%で、同級生の大半が地元に残って社会人となるライフコースでした。ですので、地元の学校で出会ってそのまま結婚、知人・友人・きょうだいの紹介での結婚も難しくはありませんでした。しかし、1991年から1993年にかけて発生したバブル崩壊とたゆまぬ大学進学率の上昇によって、1996年以降、東京一極集中が止まらなくなっています。ちなみに、現在25~30歳の4年制大学進学率は、男性54.0~56.3%、女性45.6~50.1%です。ですから、地元の学校で交際していたとしても、男女ともに地元に残りたいと思える仕事がなければ、就職時に男女関係なく、地元を去ってしまうのです。当然の流れで、就職前後で交際終了となるカップルが、親世代よりも多く出てくることになります。

就職時に地元に残ることが当たり前ではなくなった令和時代においては、男女が結婚相手を探すために、場所に縛られない出会いが必要となっており、それを実現してくれるマッチングアプリが選ばれていることを否定することは、あまりにも時代錯誤といえるでしょう。

仕事を持つ若い男女が出会える場所が大切

親世代よりも学生を終えた後の出会いシャッフルが発生している令和時代においては、マッチングアプリ(調整後27.9%)、職場での出会い(同22.8%)で結婚相手との出会いの場所の半数を超えます。以上から、福井県での結婚につながる出会いを応援したいと思うならば、次のことが必要不可欠です。

- 福井県の地元に若い男女が出会えるような均等な職場が増加すること(男性ばかり雇用して賃金を与えていれば、いつかは結婚するだろうという時代ではない)

- ボーダーレスな出会いを可能にする支援やサービスが増えること(少子化で地元の若者が少ないため出会いにくく、また、就職期に地元に残る男女差が発生し、福井県は若い男性余りが顕著:第4回コラム参照)

- タイムレスな出会いを可能にする支援やサービスが増えること(シフト勤務の男女が出会いやすくなる、思い立ったらすぐに行動に移せてタイムパフォーマンスが良い)

福井県では自治体によるマッチングシステムを運営しており、出会いの機会が少ない方は利用を検討してはいかがでしょうか。

いずれにしても、過去の価値観を押し付けて出会い方に制限をつけるような発言は、今の時代の婚活の実態をふまえないモラハラ行為に過ぎません。今の若い世代の立場に寄り添って応援することの大切さを、この記事を通して1人でも多くの親世代の皆様が気づいて下さればと願います。

お話いただいた先生はこちら

ニッセイ基礎研究所

天野 馨南子氏

あまの・かなこ

ニッセイ基礎研究所生活研究部人口動態シニアリサーチャー。

専門は少子化対策や東京一極集中、女性活躍推進など。

エビデンスに基づく分析や提言に取り組み、政府や地方自治体、経済団体の人口問題関連委員を多数務める。著書に「まちがいだらけの少子化対策」((一社)金融財政事情研究会)など。